德国作为现代大学制度的发源地,其大学教育思想、教学形式一直享有盛誉,并在世界范围内得到广泛传播与认同。被誉为“现代大学之母”的柏林洪堡大学(Humboldt Universit?t zu Berlin)就是教育创新的一个典型,其“教学与科研相统一”的理念闻名遐迩。近年来,该校在全校推行以学生为中心、以项目为驱动、以问题为导向的“Q计划(Q-Programm)”,以激发学生的创造潜能与创新实践能力,以践行教育家威廉洪堡的教育理念“大学最主要的任务不是传授知识和技能,而是培养学生独立分析问题和解决问题的能力”。该创新教育模式为该校获得2019年优秀教学奖(Preis für gute Lehre 2019)。同时,柏林洪堡大学在2019年再次入选新一轮德国“精英大学”名单。随着知识更新的加快,社会与经济发展的对劳动力素质的要求提高,柏林洪堡大学努力创新,锐意改革,进行全方位的教育创新。在教育理念上,“Q计划”一方面继承学校的“教学与科研相统一”的教育传统;另一方面主张“以学生为中心”,通过激发学生学习的积极性,创造性来提高学习效果和人才培养质量。

一、Q计划的主要目的

帮助与促进以研究为导向的各类新型教学形式,为该校本科和硕士阶段学生创造一个以研究为导向教与学的自由空间,鼓励学生积极主动的创造。计划的名称字母Q本身就是一个创造性的概念,给人们留下了许多想象的空间。比如人们有机会问一个问题(question)对理所当然的事情表示怀疑(query),自己主动的寻求解决方案(quest),积累新的经验和掌握新的技能(qualification)。该计划在《教学质量协定》框架下,受到德国联邦教研部(BMBF)的经费资助。

二、Q计划的教育理念

Q-计划认为,只要充分的调动学生的学习的主动性、创造性,才能培养出优秀的科学人才。为此,该计划不但传承了其创建者的办学理念,而且通过学生参与项目的形式将其创造性地付诸实践。与此同时,“以学生为中心”是“Q计划”的另一基本教育理念。该计划认为,在知识型社会教师的职能已不能还是传统意义上的“知识传授者”,更应该成为“知识的引导者”,应该积极为学生创造“新的学习文化”,激发他们的学习热情、兴趣,使他们能够更加主动地参与到学习过程中,综合运用所学的知识技能在实践中锤炼。

在人才培养目标方面,洪堡大学的目标是面向社会,能独立思考与完成任务的领军人才,即所培养的人才不仅能够获得知识技能,而且能够将其成果价值扩大,以实现创新。为实现其人才培养目标,洪堡大学的Q计划教育理念还包括:1.高等教育是大学生走向成熟的重要途径;2.理想的教育是让学生学会学习;3.大学生要学习专业之外的知识;4.专业技术人员应该意识到工作与社会之间的相互影响。

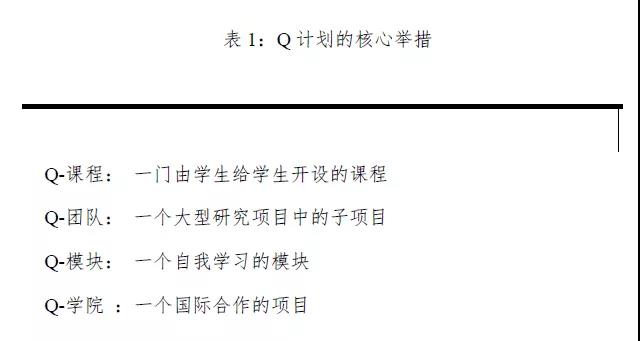

三、Q计划的核心举措

该计划包括Q-课程,Q-团队,Q-模块和Q-学院四个举措。虽然每个举措侧重点不同,面对的对象也各异,但基本思路是一致的,创造一种自我决定、研究为导向的学习:

1. Q-课程

Q课程是指由学生自己倡议、自行设计、组织实施的课程,学生们在该课程中将对自己选定的主题进行深入研究,以期达到“你的想法将成为下一个Q计划的项目”目标。

Q课程的核心是研究性学习,通过小组讨论的方式不断激发学生的原生创造力,形成研究闭环思维,培养学生独立开展科研的能力。作为一种补充形式,Q课程并不会取代传统的“老师教—学生学”的课程学习模式。

2. Q-团队

Q团队是指由一群博士生和博士后组成的青年研究团队。该团队的组建一般都与正在进行的研究项目有关。学生通过这些项目的锻炼,有机会了解专业研究实践和跨学科知识。博士生或博士后可以作为项目申请人启动一个小项目,并申请相应的经费支持。每个Q团队由五到十名学生组成,运行时间为一般为1至2个学期。

3. Q-模块

Q模块的想法是由学生发起、设计并以问题导向建立一个自我学习的模块,学生自行选择研究方向。指导老师将陪伴与支持项目的发展,已帮助学生对问题深入发掘与研究。

4. Q-学院

Q学院的想法是让就读于柏林洪堡大学的学生和海外有伙伴关系大学的学生共同组成一个国际研究小组,在特定学科领域独立开展一个科研项目。研究小组由该校的一个学院与伙伴高校的一个学院共同牵头成立,一般由八至十二名“研究员”即学生组成,合作周期为一至两个学期。小组成员间定期通过线上或线下方式进行沟通交流,项目结束后提交并展示研究成果。

总体来看,Q计划希望借此吸收学生和教师的创新想法,不断完善教学实践。给每个人都提供公平的机会,以问题为导向,实现创新的研究理念。(陈正)

参考文献:

1.Q-Programm. Humboldt-Universit?t zu Berlin[EB/OL].[2020-07-10]. https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/q-programm

(来源:驻德国使馆教育处《德国教育动态信息》)