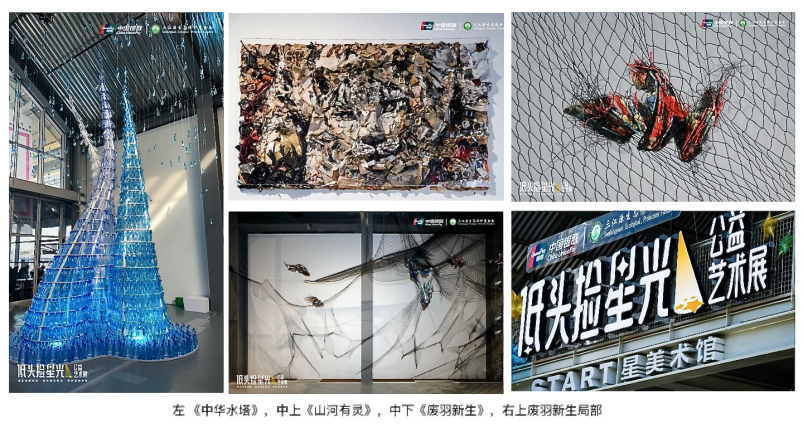

当垃圾化作灵动的艺术语言,一场关于生态保护的无声呐喊正在上海星美术馆上演。中国银联联合艺术家发起 “守护三江源,低头捡星光公益艺术展”,艺术设计学院积极响应企业邀约,由艺术教学部刘尧远副教授领衔,带领 4 名骨干学生组成创作团队,在清明节等节假日时间,全身心投入《废羽新生》《中华水塔》《山河有灵》三组生态主题艺术装置的创作,以艺术为笔,在环保画卷上勾勒出浓墨重彩的一笔,生动践行生态美育理念。

指尖淬炼:学生在创作中觉醒责任担当

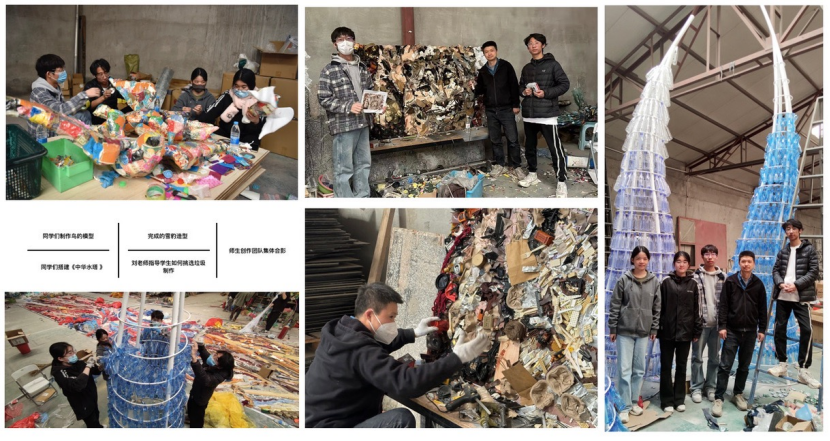

创作现场俨然成了一个充满创意与挑战的 “战场”。22 环境艺术班的柴鑫华同学回忆道,“我们接到的首个任务,是用垃圾塑造体态扭曲的小鸟。在刘老师的悉心指导下,我们穿梭于堆积如山的废弃物中,将铁丝编织成灵动的翅膀,用吸管模拟细密的羽毛。随着创作的深入,一只只被困于无形之网的鸟儿逐渐成形,它们仿佛在无声控诉,又似在深情呼唤,呼吁人们关注鸟类生存现状,守护生态家园。”

22 广播影视 2 班的陈妍妍分享了自己在创作过程中的蜕变。“最初用铁丝编织鸟儿时,我的手指僵硬得如同机械,毫无灵活性可言。但在无数次的尝试与老师的耐心指导下,指尖仿佛产生了‘记忆’,动作愈发娴熟流畅。‘手艺活,没有捷径,只有一遍遍地做,做到手比脑子还熟’。刘老师的这句话,让我深刻领悟到工匠精神的真谛 —— 它并非遥不可及的艺术幻想,而是对每一道工序的极致追求,是每一滴汗水里蕴含的对工艺的敬畏与热爱。这段与尘土、汗水相伴的创作时光,必将成为我人生中最珍贵的成长印记。”

参与《中华水塔》装置制作后,22 数字媒体的段春同学负责用铁丝将不同颜色的塑料瓶固定在铁架上,塑造雪山轮廓。然而,团队成员因急于求成,导致部分塑料瓶固定不牢,不得不返工。这次经历让段春同学深刻认识到,“在艺术创作中,每一项工作都容不得半点敷衍,每一处细节都关乎作品的成败。”

同样参与雪豹形象塑造的 22 环境艺术班周旭涛,与团队成员一起利用废弃的易拉罐、塑料、废布料等碎片材料,将濒危的三江源雪豹呈现在众人眼前。“当雪豹装置最终完成的那一刻,所有在工坊里反复调整、精益求精的疲惫都烟消云散,取而代之的是强烈的使命感与成就感。这种鲜活的实践体验,比课堂上的案例教学更加震撼人心,让我真切感受到艺术与环保结合的力量。”周旭涛说道。

校企携手:共谱生态环保艺术新篇

在这场艺术与环保的深度融合之旅中,校企双方紧密协作,各展所长。经过不懈努力,三组凝聚着智慧与汗水的艺术装置作品如期完成,并于 4 月 20 日在上海星美术馆正式亮相。这些作品犹如一个个生态卫士,向观众诉说着三江源的生态故事,奏响了一曲震撼人心的 “三江源生态环保公益艺术序曲”,吸引着更多人投身于公益环保事业。

此次创作实践,不仅是艺术设计学院艺术教学部产学研深度融合的生动体现,更开创了校企环保美育的全新范式。它打破了校园的围墙,让学生们走出课堂,在真实的艺术创作实践中磨砺专业技能、积累工作经验,充分挖掘自身的天赋与潜力。同时,这也是 “新工匠精神” 培养模式的一次成功探索 —— 废弃垃圾在师生的巧手下重获艺术新生,当设计教育与生态保护前线紧密相连,新时代职业教育正以实际行动诠释着 “绿水青山就是金山银山” 的发展理念。

未来,艺术设计学院将持续深化 “绿色设计 +” 育人体系,为青年学子搭建更多服务生态文明建设的实践平台,让创新光芒在守护绿水青山的征程中璀璨绽放。